去る9日から連続で実家隣接の小屋に事業用太陽光発電設備を設置のため屋根改修の工事に通っていた。

昨日26日ようやく発電パネルの設置までこぎ着けたのでやれやれと云った感じでブログに残す。

余談だが、9日は不思議な事に吉野川上空にツバメが30羽くらい乱舞しているのを目撃したが、翌る日も大工さん達が同様の光景を見て首をひねっていた。(毎朝霜で真っ白け、夜も8時頃には車の屋根が霜で真っ白けにる季節なのにツバメ?)

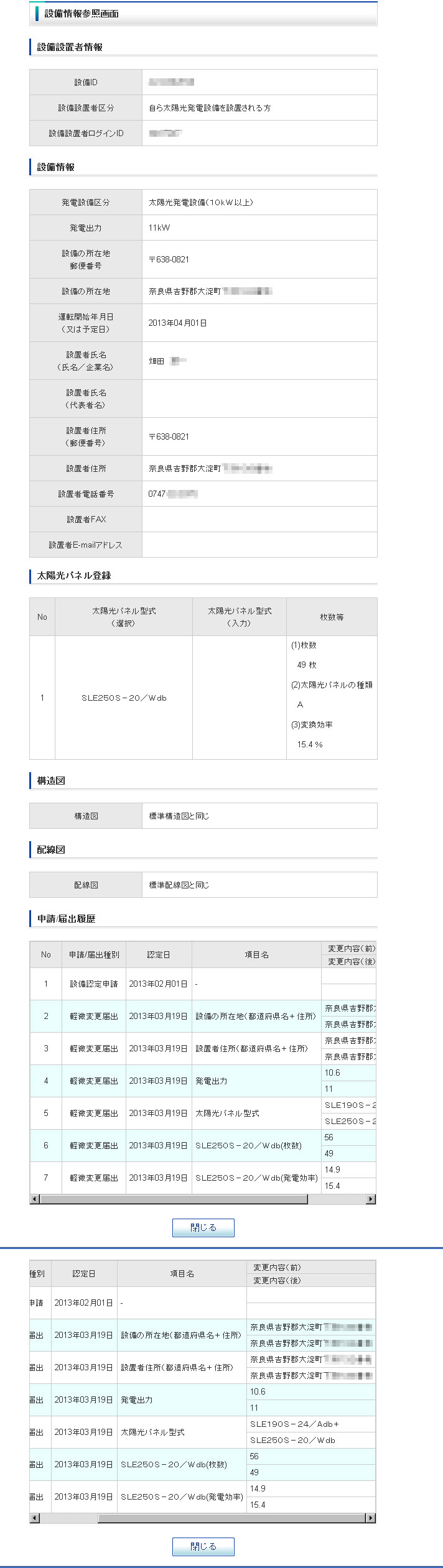

さて、改修している小屋は私の指揮で21年前に兄弟で協力して建てた物置小屋だが、屋根面積が100㎡余りあってそろそろ屋根材が傷んできたのでメンテナンスの時期になっていたので、屋根改修と共に屋根面の有効利用のため太陽光発電をすることになった。

21年前、素人が建てた小屋にしてはバカでかいが、平成10年に奈良県で風台風の甚大な被害があった時も異常はなく、また平成23年の元旦に積もった30㎝の大雪にも異常はなかった。

しかし、設備の重量と積雪の重量を足した場合、設置するには屋根を支える構造が弱すぎるので屋根面だけでなく小屋裏構造も大補強をする事になった。

補強が一段落して、いよいよ25日は発電材料が入荷する2トンロングトラックに満載された資材を降ろした。パネルは当日施工できないため小屋の中に保管して、先ずパネルをセットするための桟を設置するが、さすがに発電パネル49枚分の縦桟と横桟を設置するのは時間が掛かる。

しかも縦桟にすべての荷重が集中するので、メーカー設計の縦桟数は7本だったのを2本増やして9本にした。こうする事によってアルミ縦桟のコストは増えるが、屋根の部分部分に掛かる荷重を少しでも分散させている。

翌る日の26日はパネルを設置していくが回路配線に注意しながらの作業になる。しかも夕方から雨の天気予報だ。

人力でパネルを屋根に引き上げるのは枚数あるので大変、そこで単館パイプに60Kg揚げのホイストを設置、これでラクラク揚げる事ができた。下で玉掛け作業は私の妻が担当したが、保管場所から出してくるのに少々お疲れになったようだ。

因みにホイストは9年前に購入したものだが、買ったあとで知り合いのオジサンからホイストが要らなくなったので使うのであれば贈呈すると、そんな塩梅で頂いたホイストは仕事場で活躍中、なので長い間お蔵入りのホイストが初活躍の場となった。

しかし、20Kg近いパネルを揚げるのにはホイストが役立って本当に助かった。

お昼頃で約20枚設置したが、このあとがだんだん配線ケーブルが増えてくるのでその日に全部設置するのは少々ハードな作業である。

因みに写真背景の流れは水がきれいに見える吉野川だが近年めっきり水質が悪くなって魚がいなくなってしまってる

配線ケーブルは屋根に穴を二ヶ所明けてパワーコンディショナー毎に分けて通線する。これは外部の屋根面からケーブルを取り込むのが普通だが保護管(耐候性の二層菅)が長年の紫外線の影響で劣化する恐れを危惧しての事である。

こうする事によって電気ケーブルはすべて、屋根の外周からも見えなくなる。別に美観を云うわけではないがこの方がスマートだから。

また所々でケーブルを縛ってあるのは屋根面にケーブルが接触するのを避けるためだが、普通はそこまでこだわる必要はない。しかし、インシュロックを使えば結束が早いがあんなものの耐候性は耐候性を謳って居るものでも知れているので、ガラスゴム(スペーシアの施工の際、溝巾に合わせて剥がした廃棄物)を再利用した。とにかく20年は持たさないといけないのでプラスチックよりも耐候性で優れるガラスゴムになった。

また屋根面にケーブルを接触させない本当の理由は、屋根勾配が緩慢なためケーブルが屋根面に接触しているとその部分にホコリが蓄積し水の流れにも良くないし枯葉が舞い込むともっと良くないので、なるべく屋根面への堆積を避けるための配慮。

どれだけの効果かは不明だが、やらないよりはやった方が良いであろう。

で、もうあと8枚くらいの設置で終わると云う頃に雨が降り出してきた。例の配線パイプに通線するのも長いケーブルの撚りを戻しての作業がもどかしいが、黄昏で薄暗くなっているので雨で濡れるも発電はしていないだろうから感電の心配はない。

すべての設置作業が終了したのはどっぷり日が暮れて手元の灯りが必要だったが、充電ドライバーにはLEDライトが付いているのでパネル押さえのカバー材取付には投光器も不要で終わった。

それにしても、もう一時間だけ雨が降らなかったら濡れなくて済んだのだが、お天気ばかりは仕方がない。

ブログ内の関連ページはhttp://www.hatadagls.com/e-log/recycle-energy/412.html