昨年11月の当ブログで触れた家庭の省エネエキスパートを本日、大阪市内で受験してきた。合格率は60%くらいと試験としては簡単な部類だとネットの評価から知ったが、私の合否は不明。

昨年取り寄せた公式テキストも年度が代わって新しい改訂版テキストが出版されていることを知ったのは8月になってのことだったが、テキストは古いままで受験勉強は9月20日頃からはじめると心に決めていた。

それは長期間に渡っての自習には集中力が持続できない自覚があったので、受験前15日間に集中して知識の習得をしようとの目論見からだった。

しかも課題が3つある内で最後の課題Ⅲは住宅の断熱に関しての出題なので勉強なんてしなくとも業務で否応なく知っておかなくてはならない課題、なので課題Ⅲは自習しないでも自身があった。

受験者に女性が予想より多い事に少し驚いた。25%くらいはそうだったと思う。昨年受験の電気二種はもっと女性の比率は低かったのだが、やはり実技試験のあるなしだろうかと思ってしまう。

さて、試験は1課題につき1時間で3課題あって、課題Ⅰが正午より始った。(始って3分ほどで地震を感じたが気のせいか?)

題目はエネルギーの基礎と家庭の省エネとなっている。

内容は国際的に批准された会議の内容であるとか、国内でのエネルギー需要の変遷であるとか、個人としてはあまり馴染みのない内容の課題だ。

解答は ア イ ウ エ の文章から正しいものを選べ、或は誤りを選べとなっているのだが、中には引っ掛け問題とまではいかなくてもややフェイントがあるのではと感ずる出題もある。

しかし、よく文章を読めば早とちりや勘違いの自滅罠に落ちないのだが、時間制限とも相談しながら解答を進めていくと余りゆっくりも解答できない。

3種ある課題のうちで一番苦手の問題が課題Ⅰなので本当に自信のない解答になってしまった。

省エネに関する法律の成立年代が特にややこしくてまともに記憶できなかった。洞爺湖サミットが何年だったかの記憶より鳩山政権の時との記憶が勝っているのでなかなか正しく記憶できないのである。

また環境ラベルの件でも所詮は従来ガラスや建材についての吹けば飛ぶような知識のみだったのが、テキストではエコデザインやらカーボンフットプリントやらが、ゾロゾロ出てきて実にややこしいのだった。

課題Ⅰが終り、30分後に課題Ⅱとなる。

この課題Ⅱは題目が機器による省エネルギーと課題Ⅰに較べ少し興味のあった分野なのでやりやすい。

ヒートポンプの省エネは本当にすごいと常々感じていただけにやはり出題されていた。コージェネレーションも機器名と機能が理解できているし、ガス給湯器の潜熱回収も理解できている。

テレビの表示方式や照明器具のHIDランプやLED等はよく解っていると思っていた。

しかし、自分では解っているようでも、出題されると解答の選択に迷うのが多くて、結局正しく強く記憶されてない事が多いと実感した。

課題Ⅲは全く自習をしていなかったので、制限時間に迫られて少々焦った。

下手すると一番自信のあるところが綻びて不合格になる恐れが大きいのであるが、住宅に関しての過大な自信が実は妄信であるかも知れない。

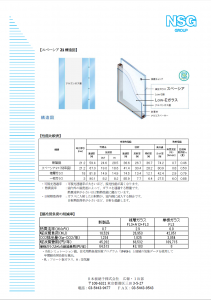

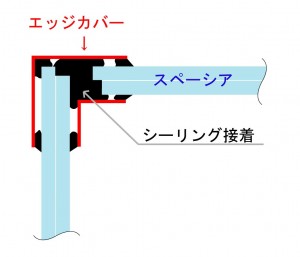

それは真空ガラスの記述された部分でも危うく間違う処であった事から、前後の文脈をしっかり読まないと、真空ガラスはこうだと誰より解っていても不正解なぶざまなことになってしまう。

さすがに真空ガラスでの不正解は許せない処であるが、公の試験問題に真空ガラスの出題があったのは少しうれしかった。

合否発表は10月下旬から11月にとの事だが、もう少し早く判らんのかなと思う。

電気二種もすぐに解答が示されて各自で合否判断できたし、太陽光発電の時もそうだった思う。

さらには先月に2日間もカンヅメ講習を受けた架設足場組作業立主任なんかは、とても試験とは言えないような簡単な試験だったが翌る日には合否が判ったのである。

まあ、今回滑って落ちても来年再チャレンジすればイイだけの事なので、高校受験や大学受験に較べれば本当に資格も軽いし、気も軽いが、再チャレンジとなると時間がモッタイナイな。

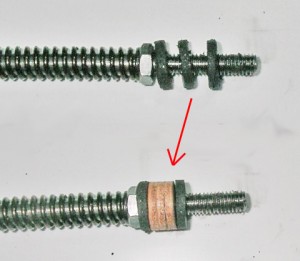

因みに足場のテキスト写真を掲載しときます。